巷遇档案:

泉州鲤城区东鲁巷,又名中所巷,相传宋元时期的泉州名人蒲寿庚(1205-1290)在此建有私塾“东鲁书轩”,因此取名东鲁巷。东鲁巷南起迎津街,北抵灵慈街,东鲁巷东侧有一条大路,连接迎津街与涂门街,名为东鲁路。东鲁路以前是国道,也是泉州古城东边的环城路,随着城市的发展,变成了现在的城市道路,并命名为东鲁路。

东鲁巷位于泉州古城南隅惠义铺龙会境,有境庙龙会水尾宫,著名的释迦寺,加上宋元书轩、文化名人的故事,让这条百余米的小巷有着浓郁文化气息。

东鲁巷东侧,有泉州市文管会1984年立的蒲寿庚府第遗址碑。

东鲁巷示意图。(陈慧芬/制图)

东鲁巷11号

丰子恺题字的释迦寺

释迦寺门前写有“鹫峰遗教”,说的是从释伽牟尼佛说法的地方流传来的佛学。

东鲁巷11号释迦寺,最早的史料记载明代薪传自清源山弥陀岩临济宗,1998年列为泉州市第四批文物保护单位。释迦寺初为小庵堂,明万历年间,大学士李廷机的女儿许婚未嫁时,夫婿已亡,女儿决定到这里静修,于是李廷机扩建佛堂斋堂等,释迦寺初具规模。清雍正年间,明代锡兰王子后裔世济美购置厝、地、田、池,作为该寺产。清御史陈庆镛及提督、知府等,先后为寺竖、撰联。清乾隆年间,弥陀岩中兴祖通化祖师遣徒重拓,辟为弘法道场,接度在家僧众。

释迦寺是海内外十余座寺庙的祖庙,包括菲律宾马尼拉宿燕寺、泉州宿燕寺、洪衙埕天莲堂、晋江后寮宫朵莲寺、晋江华表山紫竹寺、惠安杏坑释迦寺等。

释迦寺供奉释迦佛,寺内部分古代铜质佛像、香炉花瓶等,现藏于开元寺藏经阁。在民国时期修缮时,这里曾出土婆罗门教石刻、伊斯兰教墓石。上世纪50年代中期,这些珍贵石刻由文史学者吴文良考证后,移存泉州文管会。

释迦寺大殿后一度成为泉州鞋厂的生产车间,1989年释迦寺重修时恢复。现在的释迦寺有前庭、前殿、大殿,大殿为歇山式建筑,后堂、两殿北侧为功德堂与厢房。放生池碑、白瓷鼎等寺内旧物也已寻回。

释迦寺放生池石碑,上书“泉郡释迦寺”5字,下书“里人张永敬立石”7字。

释迦寺东侧曾有一口放生池,据泉州市电影家协会副主席杨茂盛介绍,1980年放生池被填平后,鲤城区电影公司(原名泉州市影剧院管理处)投资26.75万元,建起办公楼和片库。

“释迦古寺”4个字由我国现代漫画事业先驱丰子恺题写。丰子恺是弘一大师的学生,追随老师,在泉州留下多处印记。

东鲁巷3号

“北有张海迪,南有张嘉滨”

东鲁巷3号,旧式大门上依稀可见“百忍”“二铭”字样,都是张氏堂号。

东鲁巷3号是泉州文化名人张嘉滨(1948-2003)的故居,他卧床36载、身残志坚的事迹至今仍激励泉州人,也是如今泉州许多艺术工作者的启蒙老师。2001年,泉州市人民政府授予他“泉州市自强模范”荣誉称号。

张嘉滨的父亲张乃荣13岁随父到菲律宾经商,后来与菲律宾女子成婚。张乃荣夫妇回乡奔丧后,张乃荣只身前往菲律宾再未返乡,张嘉滨出生后,与母亲、祖母一直生活在泉州。少年时代张嘉滨就展现过人的艺术天分,中学时代他创作的水彩画《少年队员游笋江》,选送出国参加世界少年儿童画展,在同学中轰动一时。从1981年起,张嘉滨在《解放军报》《中国青年报》《福建日报》及菲律宾等地媒体发表《思亲》《炎黄子孙》《月是故乡明》《水是故乡清》等200多方篆刻作品,硕果累累。

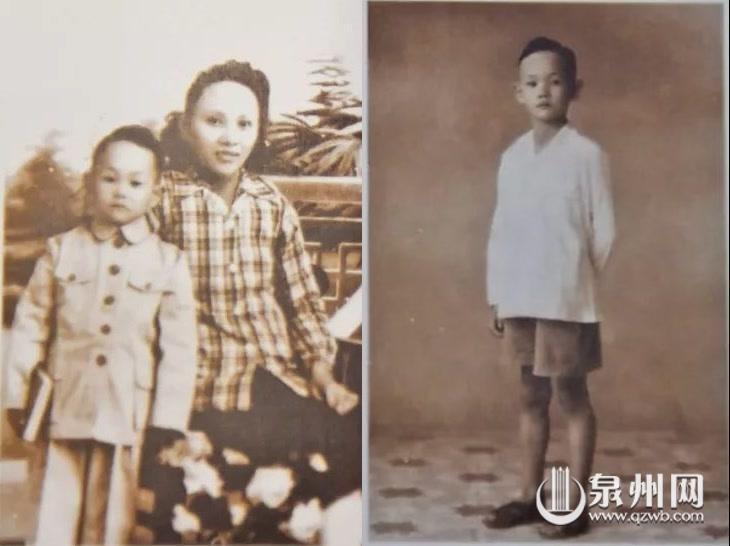

左图为1955年张嘉滨与母亲在罗克照相馆合影。右图为1957年张嘉滨在真真照相馆留影。(据《卧人张嘉滨》一书)

张嘉滨在东鲁巷的家中留影,他有两国血统,少年时英俊帅气。左图摄于1969年,右图摄于1968年。(据《卧人张嘉滨》)

从小跟张嘉滨学绘画、篆刻的张文明回忆,叔叔张嘉滨在他看来是一个天才,小时候觉得他无所不能,会诗词、书画、金石、邮品、谱曲等,甚至能用纸片吹出曲子。张嘉滨没有正式拜师学艺,而是经常请教泉州书画名家,在长期创作中,他的艺术天分充分发挥出来。1967年,年仅19岁的张嘉滨被流弹击中脊椎,造成双下肢高位截瘫,长期卧床,于是自号“卧人”,平时在家人帮助下才能翻身。他坚持用左臂撑着身体,右手握笔执刀,在困难中依然进行艺术创作。他还担任许多学校的校外辅导员,不少同学在他家完成了艺术启蒙。

张嘉滨在艰难条件下创作不辍。(据《卧人张嘉滨》)

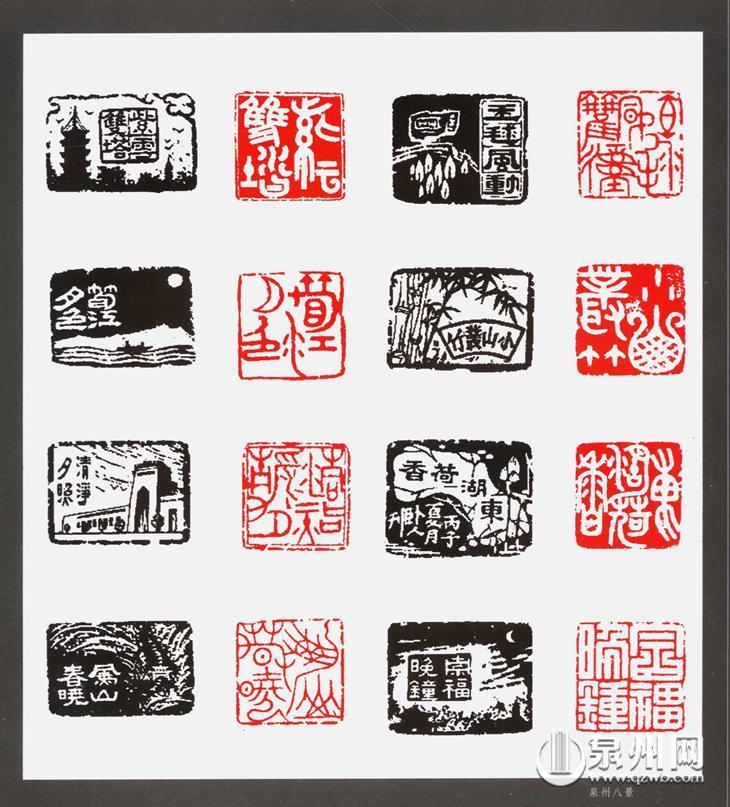

张嘉滨篆刻的泉州八景。(据《卧人张嘉滨》)

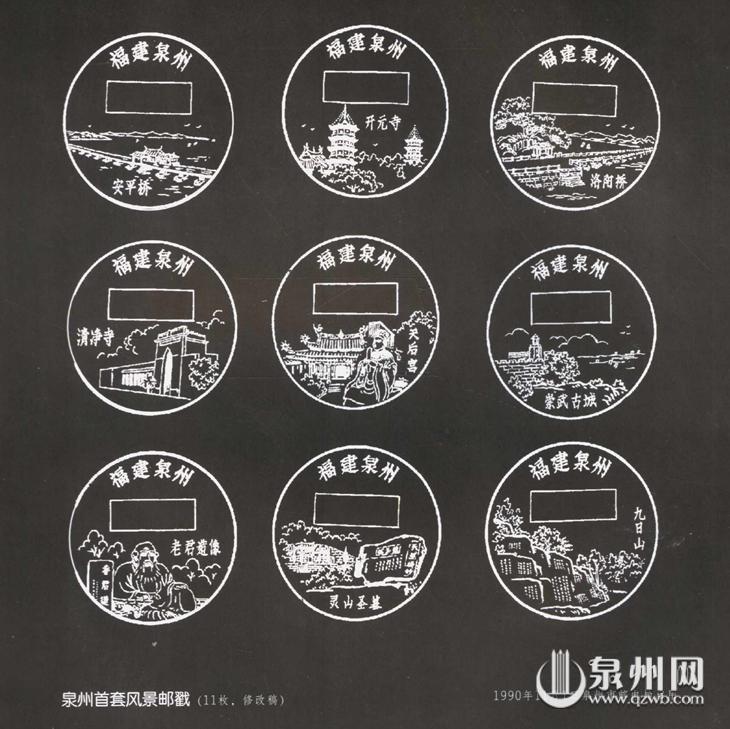

张嘉滨创作的泉州首套风景邮戳,1990年启用。(据《卧人张嘉滨》)

张嘉滨曾为聂荣臻元帅、杨成武将军、邵华泽将军、陈景润夫妇、冰心、菲律宾前总统拉莫斯等知名人士以及不计其数的海内外普通百姓篆刻印章,获奖无数。后来张嘉滨的事迹被福建省军区政治部、福建电视台搬上荧幕,还被海内外媒体多次报道,当年有“北有张海迪,南有张嘉滨”的赞誉。据张文明介绍,张嘉滨与国内许多名人保持书信往来。上世纪80年代,张海迪得知他的事迹后,多次来信安慰,称他“嘉滨兄”,并寄来轮椅和许多书籍。轮椅寄来后,可惜张嘉滨无法保持坐姿,只试坐了一次就放弃。

如今居住在东鲁巷3号的张氏后人张积琳说,张家有几代人都是菲律宾华侨,从事鞣制皮革的生意,生意做得很大。张家以前的范围也比现在大,后来东鲁巷与迎津街拐角处房子曾租出去做屠宰场,一直延续到上世纪90年代末,现在许多泉州人还有印象。

张积琳在张家祖厅前介绍家族故事,张家仅有祖厅的清代老房子保留下来。

张家院内保留过去的大石槽,平时蓄水养花,可用来防火。

张家南侧的门开在迎津街4号。

东鲁巷6号

以前有人称此巷为“猪仔巷”

东鲁巷靠涂门街的旧巷口西畔,曾是泉州远近闻名的猪仔(猪苗)行。猪仔行由黄家经营,黄家的黄国昭在东鲁巷生活了55年,直到上世纪90年代涂门街拓改时,迁到了附近的宣武巷。他介绍说,关于东鲁巷巷名的来历,还有另外一个说法:以前这里叫中所巷,直到明代有位官员微服私访,看到百余米的东鲁巷有13家私塾,巷中书声琅琅,感叹这里真是“东方鲁国”,于是有东鲁巷的巷名。东鲁巷不长,以前主要有3个大户人家,分别是巷首的他们黄家,从事猪仔售卖生意;巷中的曾家,在新桥头经营货物转运生意;还有巷尾的张家,从事皮革生意。以前东鲁巷可以抵达涂门街,涂门街拓改后只能抵达灵慈街,灵慈街老辈人习惯称之为涂门后街。当年黄家所在的东鲁巷6号,就在如今的灵慈街上。

黄家早年居住在惠安东园镇,到了清朝末年,黄国昭的祖父是船老大,家中有地瓜田,但生活贫困,加上村内恶霸横行,于是举家迁至东鲁巷,从事猪仔售卖生意。这门生意黄家经营5代人,远近闻名,当年晋江、石狮许多农户专程进城,来东鲁巷黄家买猪仔回去饲养。在温陵路修建之前,这条小巷十分热闹。

张文明回忆说,由于这家猪仔店的生意太好,以前很多人直接称呼东鲁巷为“猪仔巷”。后来东鲁巷另一端开设一家屠宰店。如今这些都已消失,“猪仔巷”的称呼也就烟消云散了。

东鲁巷18号

小巷中的篆刻名人

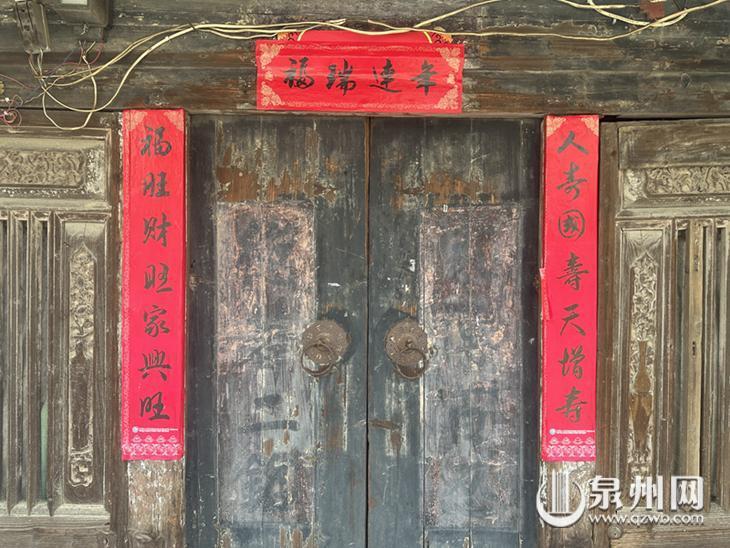

东鲁巷18号,大门对联与年画是张文明与儿子创作的。

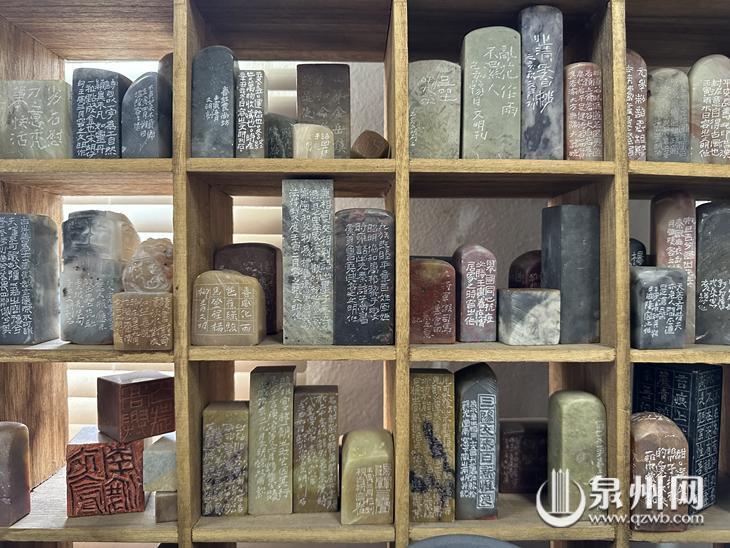

东鲁巷18号是泉州篆刻艺术家张文明的家,张文明说,以前东鲁巷路面比现在要低很多,经过多次整修,路面不断填高,路中井盘、旧民居门面也随之变低。张家二楼是张文明的工作室“澄心斋”,斋内存放张文明创作的大量金石书画,充满书卷气。

张家是东鲁巷的大户人家,对门就是东鲁巷3号的张嘉滨家。张文明回忆说,小时候贪玩,常在一旁看叔叔张嘉滨篆刻。一次得知城南码头有船从福州运来的石头,于是去捡了几块碎石,张嘉滨看后说可以用来篆刻。张文明来了兴趣,但还缺一把篆刻刀,于是找附近的铁匠,帮忙推鼓风机,铁匠用汽车弹簧帮他打了一把小刀,就这样张文明开始40多年的书画篆刻生涯。

张文明在澄心斋内篆刻印章。

张文明12岁就以篆刻作品获得全国少儿书画比赛大奖,长大后曾从事厨师行业,拿到了全国厨师最高荣誉“金厨奖”,被朋友戏称“书法界最会做饭的人,厨师中最会写字作画的人”。当年他是五星级酒店大厨,每天下班回家已是深夜,他还是坚持篆刻,这是他毕生的爱好。后来张文明还是回归本心,在厨师事业巅峰时期 “弃勺从刀”,醉心于金石书画的创作与教学中。几年前,他还将工作室搬回东鲁巷的老家,小巷平时宁静祥和,不远处释迦寺禅音缭绕,隐约传来,为自己的创作注入灵感。

张文明篆刻的东鲁巷

张文明的篆刻作品。

拾遗

张家门前的公用水井,经过多次整修,路面不断填高,井盘相对变低了。

作为古城名巷,连普通人家的春联都是那么古意盎然。

东鲁是孔孟故乡,也是中国传统文人的精神家园。在东鲁巷中,不仅弥漫文化气息,还流传文人自强不息的故事,与千里外的东鲁一脉相承,遥相呼应。

策划 ▏许志荣

编辑 ▏杨莹 洪燕如

文图 ▏王了

视频 ▏点创传媒

注:本文在撰写过程中,得到海滨街道、东鲁社区和黄国昭、张文明、张积琳、杨茂盛、蔡永怀、黄江华等人大力协助,在此一并致谢!

来源:泉州网