余所居在泉城南门外,其乡曰龙津、曰青龙。张黄二族多聚居于此。地据溪山之胜,清源峙其北,紫帽峙其南。海潮一日再至。山光苍翠,浮于水面。居民室宇,若在蓬莱岛中,亦泉南一大观也。张氏子弟以科贡显,余家学实渊源于张。

——黄克缵

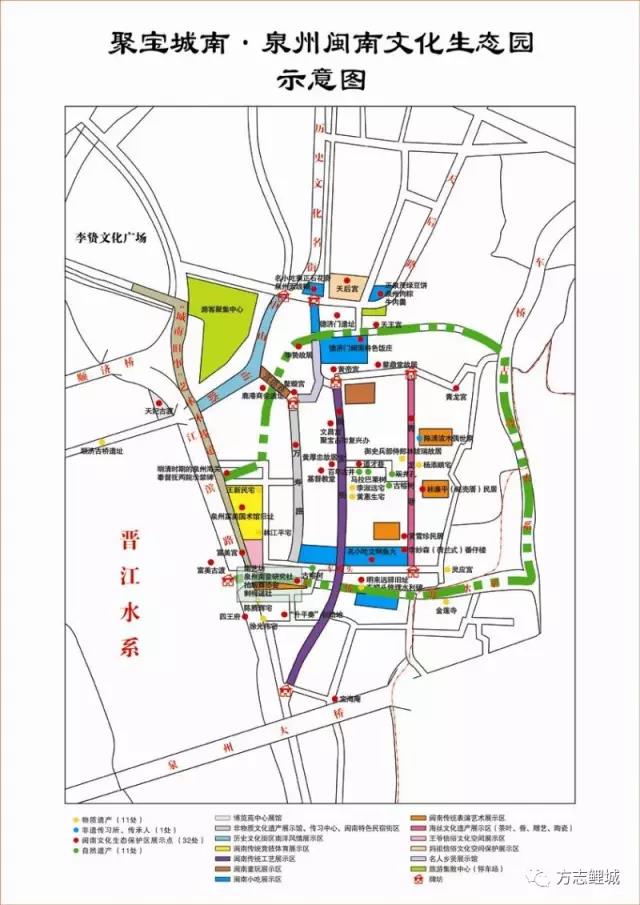

“泉州沉淀太多层岁月,而且它们都还活着,这座城市,因而就像个藏宝之城”。泉州寻宝何处去?我们或许可以从城南片区里去寻觅…

万寿路

从南门土地前起至水巷尾,长400余米,民国17年~18年(1928年~1929年)拓宽改建,土路面,路宽9.15米,1949年重修。

南门兜 万寿路北段(现天后路至宫塔巷)旧时叫做南门兜,曾经是泉州最繁华的街道。泉州有句老话叫做:南门兜挤烧包,挤不过路角头。就是形容这里的繁华景象。南门兜是通往古城的必经之路,平时已经够热闹了,加上货轮一到,商人们蜂拥而至,扛的扛,挑的挑,熙熙攘攘,摩肩擦背,就像在“挤烧包”!

路角头 在万寿路和聚宝街之间,西起万寿路,东接横街,全长不过二三十米。此处有一黄帝宫,原来叫路角头宫,祀轩辕黄帝,原是古泉州中央黄帝的宫庙,也是台湾供奉中央黄帝的祖庙。虽说黄帝宫面积很小,但据考证该宫庙是泉州乃至全省首次发现的黄帝宫庙,很可能在泉州南门尚未建起时便存在――有当地居民说这里很早以前是海滩,该宫庙就是建在海滩上的。那么,这个随着中原移民来到海边的黄帝,的确是沧海桑田的见证了。

水巷 水巷是万寿路南段的别称,原来是附近居民往新桥溪取水的道路,此巷窄小,挑水时路面洒满水,故称水巷。古时也称挑水巷。

宫塔巷 位于万寿路中段西侧,东起万寿路,西至中山南路南段。以前该处有座塔堂宫遂称宫塔巷。

塔堂宫原是宋代的佛教寺院浯渡宏济院,因寺院前有佛塔,故称塔堂宫。明以后渐废。清乾隆四十九年(1784年),清廷开鹿港为正口,和蚶江对渡,自此往鹿港经商的商人越来越多。道光年间,宏济院重新修建并作为鹿港郊商会馆“泉州鹿港郊公堂”。塔堂宫里原有一口道光十七年“泉郡南关外浯江铺塔堂鹿港郊公置”的铁钟,钟上铸有鹿港郊所属的四十六家商号的名称。这些商家都是从事与鹿港对渡贸易的,经营从鹿港运来的大米、糖、油等农副产品。这口铁钟反映了清代泉台之间商贸往来的盛况,很有代表性,现在是闽台缘博物馆的“镇馆之宝”之一。

宫塔巷一带曾经是经营大米的市场,故里人亦称之米埔。

竹树港 位于万寿路中段西侧,东起万寿路,西至海关口。该处以前种植大片竹林故名竹树港。清代海关关署就设在巷南端。

旧米舖巷 (别名米铺巷、米埔巷)南起竹树港,而后西折至防洪堤。以前有大商人在此开米舖,遂称旧米舖巷。也有人说,在防洪堤未建造之前,旧米铺巷径直通往码头,在这条巷子的终端处有个“米渡头”,上了岸的米面有的就直接进了这巷子里的仓库,故把此巷叫做米铺巷。

1916年3月1日,中国银行泉州汇兑所在米铺巷成立,是泉州首家银行机构。自此,泉州中行沟通侨乡,飞鸿百年。

凤楼埕 (别名烘炉埕)南起水巷尾,北至竹树港。古时该处建一座凤楼,故称凤楼埕。方言谐音为烘炉埕。

国术馆巷 凤楼埕内,民国时期该处设有国术馆,故称其名。

海关口 位于竹树港南端清代海关关署门口,故名海关口。现在还立着一块清康熙五十五年(1716年)所立的“奉督抚两院示禁碑”。碑文为禁止关吏违例勒索商民的规定。

城楼巷 (别名旧瓮城)古时巷傍城楼故名。城楼即德济门,亦即南城门。从城门通往南门兜,过去是条大路,后来仅剩狭窄的小巷,还叫城楼巷。南片区改造后,城楼巷已不存。

公婆巷 (别名天皇城边)位于德济门以南,万寿路东侧。从前巷中有一小龛,泉州民间习俗供奉“十来万公婆”是无嗣神灵,巷取名公婆巷。也叫天王城边。天王,是指镇守德济门之神,佛教中四天王的北方毗沙门天王,后来衍变为中国的护佑军旅之神,原祀于德济门城楼之上,清代把他从门楼上请下,另建天王宫供奉。泉州人还把它称为王爷宫,其他地方的王爷宫所奉王爷都冠以姓氏,惟独这座王爷宫无姓无氏。从天王宫西接公婆巷,东延环城濠边至城角,即壕沟北边的小巷就叫天王城边。旧时这里有“东丰酱园厂”,是同业中规模最大的,所产酱料质量好,在厦门还有分号。

聚宝街

在旧城区南部,北起路角头,南至厂口旱闸,长400余米。传说古时泉州对外贸易兴盛,来往商人在此交易珠宝商品,故称聚宝街。1932年,建设局以聚宝街狭隘迫窄、空气浑浊,就拆成宽9米、长448米的马路,继而又铺上水泥。近代,这里是大商行较多的街市,如陈姓的米行、李姓的盐馆、还有代理美国美孚石油公司的洋行、以及水巷的蔡瑞裕行等,都是举足轻重的大商行。

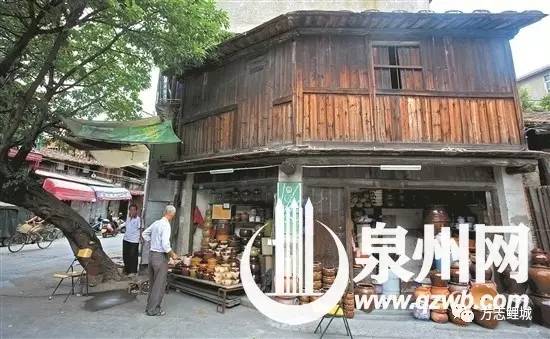

建于1888年基督教聚宝堂,为泉州三大基督教堂之一。聚宝堂边有当年泉南基督教的奠基人黄厚忠的故居,他曾创办国民学校,也算是泉州名人。老宅建于清末民初,中西合璧的风格,二楼回廊的女墙是绿色陶瓷柱子,窗棂却是洋派。如今二楼已废,一楼则成为杂货铺子。聚宝堂斜对面不远处有清末壬寅科举人陈育才的故居。陈育才字泽山,先代经营瓦窑,家境较充裕,他是泉州较有名的社会活动家,民国初曾任过南安县长,很有学识,家中藏书丰富。

车桥头 在聚宝街的中段,此处是刺桐港与陆地连接的交通要道,为方便中外商货起卸吐纳,解决运输繁忙状况,特架设有一桥,车可从桥上通过,故取名车桥。桥北称车桥头,有集市称车桥市。明代永乐三年(1405年),附近的车桥村建有“来远驿”,专为接待国外使者、客人之用。

周厝巷 聚宝街西向,该处居民以姓周为主,故名周厝巷。

水巷尾 位于聚宝街西向,水巷尾端拐弯处,故名水巷尾,东起聚宝街,西至富美旱闸。旱闸旁边的富美宫,也被称为“萧王爷庙”,因原来位于富美古渡头而得名,始建于明正德年间(1506年-1521年),主祀西汉名臣萧太傅,配祀文武尊王及王爷二十四尊。泉州人称萧太傅为“后武尾阿爷公”,富美宫自建庙以来一直扮演着泉州祀奉“王爷”类神明的铺境“联谊”活动主持单位的角色,因此还有“王爷庙的总部”之称。

井脚巷 聚宝街西向

八舍后尾 (别名八圣楼尾)聚宝街西向,在富美宫前隔壕沟处。传说以前有八姓的住宅之屋后巷道在该处故名八舍后尾。旧有造船坞,能建造载重300担的木帆船,富美宫的王爷船也在这里建造。

横街 位于聚宝街北端东侧,西接路角头,东至青龙宫,横贯聚宝街与青龙巷之间故称横街。光绪二十八年(1902年),横街人吴曾考中壬寅科举人,两年后科举制度废止。巷中有民国时期泉州名人蔡鼎常的故居。蔡鼎常对当时泉州商会及教育发展有重要贡献。故居始建于清末民初,历有修缮,室内木作精雕细作,有多幅名人墨迹。该民居对于研究泉州商业发展历史等具有重要价值。

乌岸头 (别名护岸头)横街东北向,该地原来是一片塚地,因地处溪畔,故名护岸头。后被方言谐音乌岸头。

道才巷 (别名佐才巷、肚才巷)聚宝街东向,传说古时此处有一位有才能的人,人称有王佐之才,佐与道方言谐音,故称道才巷。旧时巷里有一人家专蒸碗糕出卖,选用上等米磨浆,善掌握发酵、下糖、火候,因而特别好吃,小贩叫卖,只要喊肚脐巷碗糕,人们就抢着买,成为当时泉州城里的名小吃。

港仔墘 聚宝街东向,地在小港边故名。史载:“刺史赵棨凿清渠,作三十六涵,纳笋浯二水以灌田。”这个港仔,就是赵棨所凿以纳笋浯二水的清渠。

斗门头 位于港仔墘东面,港仔墘前面这条小港,原来是通往天水淮的水渠,港中筑有水闸(陡门)以控制水的流量,因方言“陡”谐音“斗”,俗称斗门。所以这一带就叫做斗门头。

青龙巷 (别名新巷)青龙巷与聚宝街平行,北自横街,南至港仔墘。该巷有一座青龙宫,遂称为“青龙巷”。青龙宫内所奉祀的神祗是保生大帝吴真人。如今,闽台各地对吴真人的崇拜极为普遍,吴“医神”与“海神”妈祖并尊为“海峡保护神",在台湾奉祀吴“医神”的庙宇有1 6 O多座。因“青龙巷”形成于万寿与聚宝之后,故别称“新巷”。 该巷地处泉州古城区城南保护片区里,是泉州市区一条保存较为完好的传统民居街区之一。位于青龙巷32号的民国古大厝,将闽南建筑的“出砖入石”和泉州蟳埔的海蛎壳墙体结合在一起,可算是泉州惟一。古厝三落五开间格式,还有护厝。硬山式屋顶,屋顶外墙由红砖砌成,其间的小方格用大小、长短不一的小小片砖叠成了各种形状,饶有趣味。

南门打铁巷 位于聚宝街南段东侧的小巷,西起聚宝街,东至后山社。古时这里有一家打铁铺,专以打船用铁件,故名打铁巷。传说此铁匠铺系从西街打铁巷搬过来的,因与西街的打铁巷重名,故加南门二字。

后山社 位于聚宝街东向,与丰泽区的后田社相邻。清代时附城(近郊)称“社”。

厂口街 聚宝街的南段古时叫做厂口街。宋元时代,泉州造船业很发达,此处是元时代修造船舶的地方,故名厂口。明清时船厂不存,仅遗留地名,亦仅存一埔,犹称厂埔。清代时有市,后来该处建成民居及商店,故以街名。

另有一种说法:明永乐三年(1405年)九月,在泉州城南车桥村设来远驿,以接待海贡使;并设“进贡厂”,以贮贡品。(《鲤城区志.大事记》)厂、驿同隶于市舶司。进贡厂是接受、贮存贡物的转运站,规模宏敞,所以人们就把进贡厂门口称作“厂口”,后来有商人在此处交易,便形成街市,故称厂口街。街之下有一座古码头叫做厂口渡头,是泉州湾最接近城的码头。码头不远处有厂口妈祖官,应该也是进贡厂的配套建筑。

厂口街后有宝海庵,祀释迦、药师、弥陀,传说原为北宋雍熙四年(987年),天竺僧罗护那得番商资助所建的“宝林院”。明崇桢年间被洪水冲倒。清顺治年间(1644―1661年)鼓山僧莲西重修,易名“宝海庵”。后经康熙三十三年(1694年)重修,光绪七年(1881年)再修,1989―1991年又修。

五甲街 厂口街南,元代为附城三十五都聚津铺五甲,以此为名。现已不存。

妈祖宫下巷 (别名冰厂巷)厂口街东面。现已不存。

后山新村 聚宝街东面,这里地较高,古称后山,新建居民点故名。泉州大桥建成后,这里变为低洼地,内涝严重,1993年进行改造,建成聚宝新城。

(编辑:书函 墨英 乐怀)

联系电话:0595-22355727

电子邮箱:22355727@163.com

地 址:泉州市鲤城区庄府巷24号4号楼605室